BILAN DE LA RECHERCHE-ACTION 2019-2020

Relogement, aménagement d’espaces publics, intervention artistique et organisation communautaire comme autant de points de vue et de méthodes qui envisagent le développement du pouvoir d’agir des habitants.

Ces 5 territoires ont menés des démarches participatives qui s’appuient sur une mobilisation forte des habitants. Au cours de ces processus, ils ont été confrontés à des problématiques récurrentes :

Comment prendre en compte la diversité culturelle ?

Comment assoir la légitimité de parole de groupes dits “non organisés” ?

Comment concilier le temps des professionnels et des habitants ?

Comment favoriser la participation sans formatage ou assignation ?

Les espaces de travail créés par cette recherche-action permettent aux acteurs d’envisager des coopérations plus équilibrées en meilleure connaissance du travail des uns et des autres. Ces espaces de prise de recul et d’analyse de pratique font systématiquement défaut dans les situations professionnelles et sont extrêmement bienvenus pour faciliter les synergies, voire décrisper les acteurs parfois en position de blocage.

Les problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs publics en co-responsabilité restent trop souvent non résolues et nécessitent de mieux s’organiser autour de leurs enjeux communs. Il devient nécessaire d’identifier des modes opératoires qui impactent l’amélioration des conditions de vie des personnes et interrogent les conditions de travail des acteurs. La recherche-action propose une méthode de coopération à travers l’analyse de pratiques partagée au regard des droits culturels, efficiente tant pour comprendre les raisons des situations de blocage que pour trouver les solutions pour y remédier.

NOUVELLE PUBLICATION

Une participation sensible – Conclusion du séminaire, par Jean-Pierre Chrétien-Goni

Témoignages des 5 terrains

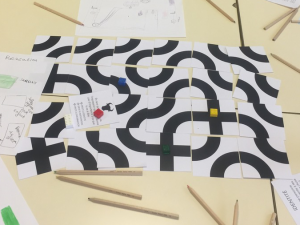

Pioche !

De nombreux freins et leviers culturel au pouvoir d’agir ont été relevé dans les terrains. Florilège.

Télécharger les leviers au pouvoir d’agir

Télécharger les freins au pouvoir d’agir

À VOUS DE JOUER ! TROUVEZ VOS FREINS ET VOS LEVIERS D’ACTION

À partir des enseignements croisés des 5 terrains, des indicateurs précieux pour défendre l’exercice des droits fondamentaux et développer le pouvoir d’agir.